カテゴリー:環境

地球環境問題は他人事じゃない!取り返しがつかなくなる前に皆んなに知ってほしいこと。

この記事は前回の地球温暖化と都市での暮らしの続きです。

かなり気合の入った記事になっていて、表現が少し硬かったり、内容が難しく感じる箇所もあるかと思います。しかし、今を生きる私たちには避けて通れないテーマ「気候変動問題」「地球温暖化問題」「資源問題」「どのように生きるか」ということに関わってくるため硬派な記事になっています。

最後までお付き合いいただければ幸いです。

こんにちは。10月に入り今後の台風発生が気がかりですが、我が家のマンションのベランダ菜園の植物は来年に向けて種を付ける準備はじめたり、気温が落ちてきて葉が枯れてくるものがありと、秋の様相になってきました。これからは、いよいよ食欲の秋、秋の味覚を存分に刺激しまくる季節がやってきますね!

さて、日本は様々な経済や生活基盤の恩恵を輸出入に頼っている資源貧困国(言い過ぎ?)で、為替の円安と物流コスト増加、地球資源の枯渇問題や生態系破壊の問題などで輸出産業はコスト増加やそもそも規制に引っかかり取引チャンスを逸したりしていますし、米国の急激な物価上昇(インフレーション)に続き、日本でもインフレが強くなっていて家計や企業の財布を圧迫し始めていて苦しい状況になってきました。今後、個人消費や個人資産はますます二極化するかもしれません。今のうちから個人、家庭でもできる対策をしっかりすることが大事かと思っています。我が家の物価対策などは前回の記事「インフレにまみれて。人口減少中の日本での生活を再考してみる」にてご紹介しています。よければご覧ください。

さて、こうした物価上昇や各国の輸入規制は、実は本ブログLong Life Journey(ロングライフジャーニー)の一つの重要テーマ「環境資源、生態系、健康」とも密接に関わってきます。

今回は、地球温暖化について今の私なりの理解と先行きが不透明なインフレに対して、私たちができる「温暖化対策としての暮らしの工夫」をご紹介します。以前の地球温暖化関連の投稿からだいぶ日を空けてしまいました。もし前回の記事を読んでいない方、忘れてしまった方、もう一度おさらいしておこうと思う方はお手数ですが、こちらの投稿「地球温暖化と都市での暮らし」をご参照くださいませ。

この写真の魚の名前が分かる方いらっしゃいますか?

正解はクマノミです。学名はAmphiprion clarkiiといいます。クマノミの生息場所は珊瑚礁(さんごしょう)で、陸からそう遠く離れていない海の中に住んでいます。珊瑚礁のある場所は日本だと沖縄や小笠原諸島はパッと浮かびますが、その他の地域についてはチンプンカンプンでして、どの辺りに珊瑚礁ってあるんだろうか、と思っていました。そうしたら、有志で集まって作成されている「日本全国みんなでつくるサンゴマップ」というサイトでダイバーさんの情報をもとにサンゴのいた場所のデータが公開されていました。一部たくさん投稿されていた地点をご紹介しますと、例えば三浦半島の湘南側、伊豆半島、紀伊半島の先端付近、四国の愛媛県西側や高知県土佐清水市がある辺り、熊本県の天草市がある下島など。他にも青森県以南の地域で投稿されていて、日本全国の沿岸域に生息しているようです。中には白化といって、サンゴと共生している藻類が失われてしまいサンゴの白い骨格が透けている現象を報告しているダイバーさんもいらっしゃるようです。サンゴの白化現象は地球温暖化と切り離せません。サンゴや白化現象について少しでも詳しく知りたいと思った方は水産庁のホームページが分かりやすいと思います。

さて、ここからがいよいよ私の現時点での気候変動問題の理解(の一部)を共有します。一部としたのは、全体だと多すぎて複雑すぎて、このブログ記事1本だと書けないからです。ご了承ください。クマノミも後で関係してきますよ。

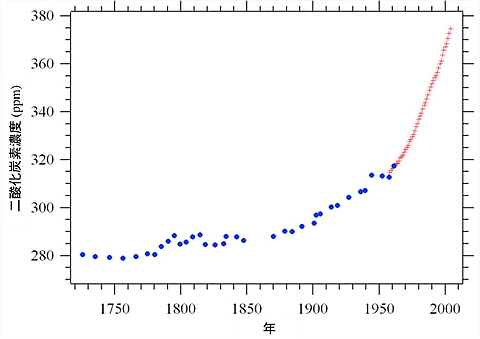

二酸化炭素濃度(二酸化炭素換算での大気中濃度)は増加傾向にある

まずは上記のグラフをご覧ください。こちらは東北大学大学院理学研究科の大気海洋変動観測研究センターによる過去250年間の大気中二酸化炭素濃度(CO2濃度)の変動の観測・分析により作成されたものです。グラフの青い印は昭和基地近くで掘削して得た氷床コアの分析(氷中に閉じ込められた過去の大気を取り出して測定する科学的に信頼性の高い手法)によって復元したCO2濃度データで、赤い印は南極点での直接観測から得られたCO2濃度データを反映させたものです。このようなグラフは地球環境問題ではよく登場しますが、可能な限り、最初は大局的(マクロ視点)に長い時間軸で傾向を把握してから、現代の傾向などの時間軸が短い期間(よりミクロな視点)を見ていくことで変な誘導に引っかからない点でおすすめです。1760年代から急速に進む産業革命は、1780年代に蒸気機関の工業利用により更に勢いをつけ、その後の石炭業の広範な発展へと続きます。上記グラフのCO2濃度の伸びが大きくなるタイミングが、ちょうどその産業革命期に重なっています。

以下の引用は、上記の大気海洋変動観測研究センターのメッセージからお借りしています。

産業革命以降の濃度増加の様子は、上図からよく理解できます。この図は、南極H15地点(昭和基地から70km程内陸に入ったところ)で掘削した氷床コアを分析した結果と、南極点での大気の直接観測から得られた年平均濃度を合わせて作成したものです。大気中の二酸化炭素濃度は、現在の間氷期のほとんどの期間にわたってほぼ280ppmで安定していましたが、産業革命以降徐々に増え、その傾向は特に1960年以降に強まり、近年では毎年1.9ppmの割合で増え続けています。

そして、ついに2016年には昭和基地上空の大気中の二酸化炭素濃度は400ppmを突破したようです(昭和基地の大気中CO2濃度が400ppmを突破より)。こうした同一地点での定点観測は科学的に非常に重要で、さらには私たちの生活にも大きく影響を与えているんです。

ちなみに氷期のCO2濃度は180ppmと推定されています。氷期→間氷期→氷期→間氷期→...というサイクルが続いていますが、氷期のCO2濃度と感氷期のCO2濃度は100ppmほどで推移してきていて、上記グラフから産業革命以降の人間活動によって自然現象のCO2濃度サイクルの域を大きく超えてCO2濃度が高まっています。

そして、現在は間氷期と考えられていますが、次の氷期はおよそ3万年後に来る見込みとのことです。しかし、人間活動の結果として次の氷期が訪れる保証はありません。CO2濃度は気温と密接に関係があります(後で見ていきましょう)が、太陽の影響はどうでしょうか?まず注目すべきは1645年から1715年に記録されたマウンダー極小期と呼ばれる太陽の黒点の観測数が通常では4万〜5万個なのに対して、この期間は約50個と極端に弱まった期間があります。このマウンダー極小期以前は1000年ほど北半球が暖かい時期があり、マウンダー極小期に突入して平均気温が0.1℃〜0.2℃(最大で0.3℃)の低下と推測されています。大きめの見積もりをして0.5℃、1.0℃の低下としてもマウンダー極小期が来たとしても太陽の与える影響は、人為的な活動の影響を相殺してくれるものではなさそうです。400ppmを突破したCO2濃度ですが、イギリスの科学者で環境主義者でもあったジェームズ・ラブロック博士は地球を生命体として捉えたガイア理論の提唱者として有名ですが、彼が2006年に出版したThe Revenge of Gaia(邦題 「ガイアの復讐」)において地球温暖化の臨界点を500ppmと論じています。

ちょっと難しいスライドですが、科学的なデータに関心のある方は地球環境研究センターの町田氏のPDFスライド(2014年)もよくまとまっていて理解の参考になります。こちらで示された太平洋上の緯度別の二酸化炭素濃度の変化グラフからは、すべからく全ての緯度範囲で濃度の増加が見られていて、特に北半球は多い傾向にあります。

ところで、この手の資料を読み込んでいくとppm(ピーピーエム)という単位が頻繁に登場します。ppmって何でしょう?ppmはparts per millionの略で、100万分の1を表します。電力研究所による単位変換の解説によると、1ppm = 2GtC(ギガトン炭素=10億トン炭素=二酸化炭素を構成する炭素量が10億トン)と簡易換算可能で、二酸化炭素全体で算出したい場合には約3.7倍(CO2分子量で44/12≒3.6666..)すれば良いことになります。

さて、主な温室効果ガスには何があるのでしょうか?この話をするためにはIPCCについて簡単にお話しする必要がありそうです。

IPCCという気候変動に対する政府間パネルというのがありますが、実は裏では世界中から各分野のトップ科学者が叡智を結集して、各々の専門領域を繋いでいって、全地球規模での気候変動を分析・予測しようと試みています。現在、その成果がIPCCから5年から7年おきに発表されていて、前回は2014年にIPCC第5次評価報告書(AR5)が出揃い、今は第6次のレポートが作成され、完了したものから順次IPCCのWebサイトにて公開されています。

日本の環境省が2017年(平成29年)に作成したIPCCのAR5を基盤にして日本の当時の現状と目標を反映させた資料によると、この時点で温室効果ガスには以下の7種類の物質が主にあるようです。

- 二酸化炭素

- メタン

- 一酸化二窒素

- ハイドロフルオロカーボン類

- パーフルオロカーボン類

- 六ふっ化硫黄

- 三ふっ化窒素

なお、この環境省作成の資料には、現状も続くフロン等によるオゾン層破壊についても指摘があります。

話を戻しましょう。温室効果ガスの温室効果とは、その物質ごとの単位量あたり影響力と大気中での残留期間(濃度増加)により決まります。例えば二酸化炭素とメタンを比べると、単位あたり影響力はメタンの方が大きいですが、残存期間(つまり濃度増加)は二酸化炭素の方が長いといった特徴があり、二酸化炭素は排出量そのものが大きいことから特に世界中で注目されていますが、メタンやその他の物質も気候変動問題にとって非常に重要です。

温室効果ガスを議論する時に、国際的にも一般的にも二酸化炭素量に換算したもの(t-CO2またはtCや、やkg-CO2)で記述されることが多いようです。ppmのところでは、ギガトン炭素としてGtCを使いました。この温室効果ガスが大気中により多く蓄積されると、太陽熱で温められた地表からの熱が一度温室効果ガスに吸収され、それが宇宙空間に逃げずに再び地表側に熱が放出されることで地表温度が上昇します。

なぜ、そもそも地球の温暖化が問題視されるかを簡単に説明してみます。とはいえ、自然界の現象は、あらゆる要素が相互に関連しあっていてそれはもう大変複雑なつながりを持って影響し合っています。一側面から記述することはそもそも不可能なのですが、ここでは理解を簡単にするため、また私自身の理解もまだまだ途上のため、地球温暖化はなぜ問題なのかを掘り下げてみたいと思います。

世界の平均気温の上昇幅で問題視される単位が「1.0℃上昇」「1.5℃上昇」「2.0℃上昇」「2.5℃上昇」などです。しかし、普段私たちが生活している時の感覚では、この温度上昇がなぜ問題なのか直感的には信じられません。夏は暑いし、冬は寒い、数℃の上下だけではなく、マイナス気温からプラス35℃以上(時に40℃超え)もよくニュースや実際にそういう場所で過ごすこともあり、「地球温暖化問題なんて馬鹿げている」という声も聞こえます。これは日々の生活で私たちの脳と体が学習する「当たり前の感覚」と、日々の生活ではイメージすることが難しく脳が思考停止してしまって脳が楽な方に逃げようとする性質のなせる技で、直感に反することは思考停止して受け入れなくなってしまう理由です。この辺の脳の働きについてはダニエル・カーネマンのFast & Slowを読むと理解できると思います。

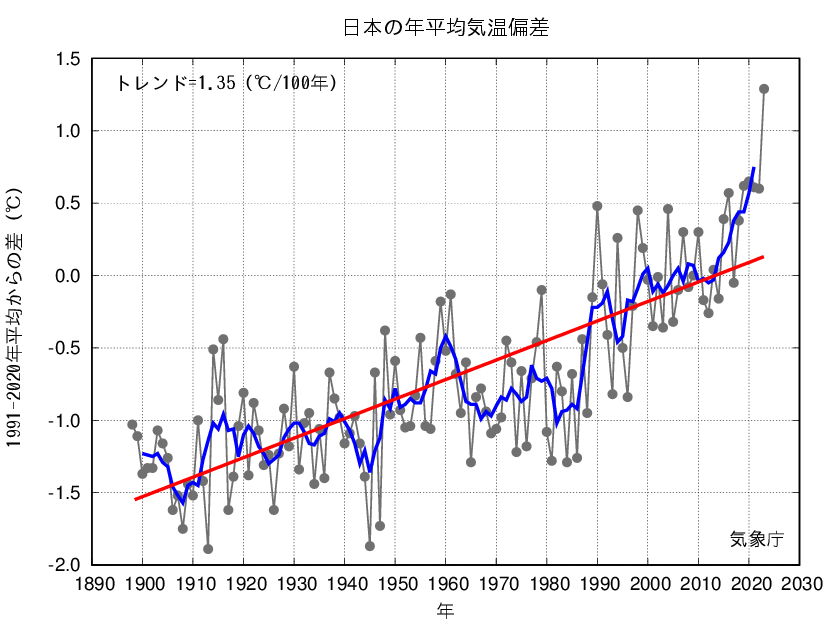

年間平均気温を計算する場合、直接観測で出す方法と間接的に推定する方法があります。ここでは、理解を優しくするために、直接観測の場合を考えてみます。例えば、日本だと気象庁により全国150地点以上の観測地点で年間にわたって記録された気温をもとに、全国の観測地点の全てをもとにしてその年の平均気温を算出します。この平均気温が、他の年から計算した平均気温の基準値と比べてどの程度変化したのか(離れた値になったのか)を計算して報告しています(参考:気象庁の日本の年平均気温)。

この気象庁のデータによれば、2021年の年平均気温は基準となる平均気温に比べてプラス0.61℃となっています。今のまま直線的に(つまり同じグラフの傾きで)進行するとしたら、100年で1.28℃の上昇となるようです。

ここで先ほどご紹介した地表の温度変化についてもう一度触れておきます。前回マウンダー極小期に突入したとき、年平均気温は0.1℃〜0.2℃のマイナスでした。太陽からの熱放射が弱まったタイミングでも、この程度の影響しかありませんでした。しかし、温室効果ガスで問題とされている温度変化はこの10倍〜20倍です。

そこで疑問があります。温室効果ガスの排出量がどのくらい増えると、それに影響を受けて地球の平均気温はどのくらい増えるのだろうか?

しかし、残念ながら正確な値(影響)は分かりません。なぜなら、現在の科学は、専門領域を細分化して深化させることで、細かく解き明かすことに成功していますが、その反面、各領域をまたぐ地球環境や生態系のような複雑なシステム全体を完璧に理解する方向は非常に苦手です。それでも今日の科学者の皆さんは地球環境や生態系を、私たち人間が強く依存するシステムと考えている基盤と考えていて、この基盤が崩れてしまうと人間の生活圏にも多大な影響が及ぶと警告しています。

例えば、巨大ハリケーンや超強力な台風の発生、落雷の大発生、大洪水の発生、大干ばつの発生、沿岸の水位上昇、熱波の度重なる発生、超長雨の発生、生態系ピラミッドの崩壊、未知の病原の蔓延、感染症媒介生物の分布変化など、非常に危険なレベルの具体的な脅威が例示されています。

日本の影響予測を見ていきたいと思います。

まずは、環境省による2009年のプロジェクトの成果内容から一部をご紹介します。少し古い資料ですが、対象とする期間が2090年代や2100年代までを予測しているため今も変わらず有益と思います。資料全編は温暖化影響総合予測プロジェクトのサイトで入手可能です。2009年5月記者発表資料はPDFで閲覧可能で、内容は総合評価の概要にはじまり、洪水氾濫による影響、土砂災害による影響、ブナ林の適域、マツ枯れ危険域、コメ収量、海面上昇による砂浜喪失、高潮浸水被害、熱ストレス死亡リスクの各項目の研究成果が掲載されていますので、科学的知見の情報ソースに興味ある方は一読をお勧めします。

お米の収穫量に与える影響が、今の円安基調のなか物価高などで家計への状況もあり、皆さん興味あるかと思いご紹介します。

こちらのグラフは平均気温の上昇、二酸化炭素濃度の増加などを考慮してシミュレーションされた予測データです。

まず図II-5-1と図II-5-2からですが、グラフ中の450S, 550S, BaUはそれぞれ、450Sは二酸化炭素換算の温室効果ガス濃度450ppmで安定化(2100年時に気温上昇2.1℃)シナリオ、550Sは同550ppmで安定化(2100年時に気温上昇2.7℃)シナリオ、BaUは何も対策も炭素フィードバック効果は含めない成り行き(2100年時に気温上昇3.8℃)シナリオでシミュレーションされています。これらのグラフ等については発表に掲載されている通り、影響評価に対する留意点も記載がありますので、気になる方は合わせてそちらにも目を通されると良いと思います。

さて、この図II-5-1データの分析結果によると、日本全国の平均で考えると、影響因子の取り入れが粗く予測精度が低いBaUでは温暖化による増加効果が見込めていますが、その増加量は徐々に減少していくことが予測されています。全国平均なので温暖化が大きくすすむBaUでは、コメ収量のみに限って言えば長期的にはプラスに転じる様です(あくまで粗い予測精度という点に注意)。一方、炭素フィードバック効果などを考慮されている450Sシナリオ、550Sシナリオでは2030年代までの短期での米収量は増加傾向が予測されていますが、その後に生育期間短縮やCO2施肥効果や高温の影響を考慮しており、一貫して米収量は減少していきます。ただし、大まかな傾向は掴めますが、精度が粗いのが難点のようです。これでは地域差による影響具合が分からないため、次の図II-5-2を見てみましょう。

図II-5-2データは日本の都道府県を4ブロックに分けて評価されています。これは、4ブロックに分けることで図II-5-1で利用したモデル時点では粗かった精度が改善されているようです。図II-5-2の450Sと550Sの両シナリオからは、北海道・東北など他地域より涼しい地域(緯度の高い地域)は温暖化の影響によりコメの収量がアップする期間が長い予測です。実はこうした予測(シベリアなど高緯度ほど作物には中期的にプラスの影響)は地球温暖化問題を評価した世界的な研究データからも同様の傾向が出ています。では、他の地域はというと、温暖化により2030年までの短期的な影響評価では収量アップになりますが、その後はお米が実りにくくなるという予測です。

実は、研究発表によれば総合評価モデルでは年々での米収量の変動再現性が低いことから、この課題をクリアするためにモデルを工夫したそうです。図II-5-3のでは、当時の気候も含めた気候変化シナリオ43ケースについて地域別の平均米収量変化を計算した結果と暖候期(5月から10月)平均気温上昇度(横軸)の関係が示されています。暖候期とありますが、日別の気温や日射の変動の影響がしっかりと含まれています。ここではモデルの特性上、米収量の年々変化は表現が困難だそうですが、図から分かることとして、全国的には日本付近の暖候期平均気温が3℃上昇する辺り(横軸の目盛3)を境にして、収量の変動が増加することが分かります。そして、北海道・東北以外の3ブロックでは、2.5℃から3℃を超えた辺りから米の収量が減少傾向に転じています。

何がわかったかと言うと、地球温暖化が進行していくと短期的には全国平均では米収量が増加しますが、その後は多くの地域で米が実りにくくなります。そこから推論すると、日本は食糧をほとんどが海外からの輸入に頼っている現状があるので、主食の米をはじめとして作物への影響は計り知れず、世界的にも不作になってくると2022年11月には世界人口80億人を突破すると言われている地球で、食糧の奪い合いになることは必至です。日本は食糧生産・食糧消費としては国際的に弱い立場にあるので、地球温暖化の影響による物価高やコスト増加の影響をモロに受けてしまい、家計を圧迫するのは火を見るよりも明らかです。

この記事のボリュームも大きくなって来てしまいましたので、そろそろ最後の話題「 サンゴとサンゴ礁」に移りたいと思います。

photo license : Roderick Eime / CC BY

沿岸域にはサンゴ礁(地形)があります。サンゴ礁は世界の海洋生物のおよそ25%ほどが生息する海の楽園であるだけでなく、サンゴ礁により津波などの自然災害エネルギーを平均97%減少させるという素晴らしい効果があることが研究者の間では知られています(Ferrario, F. et al. Nat Commun 5, 3794 (2014)に掲載の英語論文)。日本は地震や台風などで津波や高潮が発生しやすく沿岸域に住む方にとっては、こうした自然現象は非常に危険な島国です。

日本はサンゴ礁が形成されている地域では世界最北端に位置しています。日本でも沿岸部のリゾート化などの土地開発による土砂流入、生活排水の海や河川への放流による富栄養化や汚染、地球温暖化やそれに伴う海洋酸性化などの人為的ストレス、オニヒトデやレイシガイダマシ類による直接的なサンゴへの食害、地球温暖化による水温上昇などによりサンゴやサンゴの生息環境が劣化しています。つまり、人を自然災害から守り、さらに海の恵みをもたらしてくれる貴重で現代人の暮らしに欠かすことのできないサンゴが悲鳴をあげ続けているのです。

IPCC ARR4(2007より)以下の図をご紹介します。

二段目に生態系の項目にサンゴについて記載があります。仮にサンゴが気温上昇に対して適応ができない場合には、世界平均気温が1℃から2℃上昇すると、サンゴの白化現象が増加していき死滅していく個体も増加するとの見立てです。サンゴにとって海洋温度上昇は強いストレスになります。

刺胞動物であるサンゴ、その中でも浅い海に生息する造礁サンゴについて触れておきましょう。同じ刺胞動物門にはイソギンチャクなどが属します。最初、生まれた1匹のサンゴ幼生が海中を漂い岩盤などの安定した場所に着きます。そこで変態を行い基底部に骨格を生じて石灰化が始まります。このポリプと呼ばれる1匹のサンゴ虫が無性生殖を繰り返していき、どんどん増えては骨格形成を行い群体を形成します。ポリプは内部に共生している渦鞭毛藻類(褐虫藻)を多数持ち、この藻類が光合成により生成した栄養成分を分け与えてもらっているので、石灰化を行えます。こうして群体になったあとも、サンゴは数百年間もの間成長を続けます。そして海面近くまで成長を続けていき、サンゴ礁を形成します。

さて、地球温暖化で問題となっている大気中の二酸化炭素濃度の増加は、海洋温度の上昇と海洋酸性化を促進します。海洋温度の上昇が起こると、造礁サンゴのサンゴと褐虫藻の共生関係を破壊してしまい、サンゴは褐虫藻の光合成生産物を利用できずに白化します。一度サンゴが白化してしまうと、成長が阻害され、健康も害し、生殖能力も低下してしまいます。こうなってしまうと、病気や死亡率も上昇します。熱ストレスや酸ストレスに対する反応はサンゴによって異なりますが、一般的には温度上昇と酸性化は悪影響を及ぼすのです。

サンゴには冒頭にご紹介したクマノミも生息しています。彼らはサンゴの豊かな生態系の恩恵を受けて、天敵から身を守り、食事をとり、繁殖しています。水族館や熱帯魚ショップなどでも観ることができますが、やはり自然の中に生きているからこそ愛おしくも感じます。

photo license : Oregon State University / CC BY-SA (白化したグレートバリアリーフの群生サンゴ)

私にとって最悪のシナリオは、将来「美しい地球」は「美しかった地球」に変わっていて、自分の好きだったことは出来なくなり、自然災害に怯えて暮らし、食べ物や飲み水を手に入れるのも苦労し、恐ろしい病気や猛獣が身近な環境にいて、大切な人たちが日々悲しみや苦しみを抱える時代になっていることで、「今」アクションしなかったことを後悔している状態かもしれません。

私にとって地球環境問題へのアクションは投資と同じです。長期で見て大きくなることが分かっている場合、決断を先延ばしにしてアクションを取るのが遅くなればなるほど投資は割高になります。成長への投資では「今」が一番割安です。明日になると、明日が一番割安です。地球環境問題でも同じです。解決に時間を掛ければ掛けるほど、「問題」は坂道を転がる雪だるまのように規模を増し、勢いも増し、手がつけられなくなります。ですから、問題が最も小さい「今」対処することが最良です。後になればなるほど、最悪のシナリオに向かう勢いは止められなくなります。「今」あなたの決断、行動を必要としています。

2022年10月の今、すでに各地で地球環境変動の影響と思われる自然災害、野生動物の分布の変化、食糧生産、漁業の不振などが相次いで報告されています。また、経済的には、今年9月にイギリスは国際的に不評な財務政策を実行したため世界の投資家が次々とイギリスを見放してしまい、ポンド安・国債安・株安のトリプル安に見舞われてしまいました。現在、日本も苦しい状況に立たされていて日銀の巨額財政出動を皮切りに、岸田政権の政策は各金融系・リサーチ系企業のエコノミストたちの反感を買う政策が多い印象です。日本の政治家には票集めのパフォーマンス的な政策や議会進行ではなく、しっかりと現実を直視した責任ある行動をとってもらいたいです。

地球温暖化問題は他人事ではありません。今すぐにでも各国、各企業、各個人が地球温暖化問題や資源問題に対するアクションをとり、短期的にも長期的にも最悪のシナリオを回避することが可能になります。選挙の投票も重要なアクションの一つです。

私も、一個人、一経営者として何ができるのかを思考・試行し続けます。

最後にお願いがあります。

誰だって後悔を引きずった人生を送りたくはありません。この記事の内容は少し難しいかも知れませんが、あなた自身のため、あなたの大切な人のために、今から1つアクションを実行してください。

アクションは小さくても構いません。あなた1人の決断と行動は地球規模から見ると小さいものかも知れませんが、多くの人が小さな行動を開始すれば、それは大きな変化を生む力となり勢いが生まれます。

以下に日本のような環境水準で生活している人が出来るアクションの例を書き出してみます。何をすれば良いか困ったら、参考にしてください。

後悔しないために今から出来るアクションリスト:

- スマホやPCはバッテリーが無くなる頃に充電する

- 電源コンセントにつなげたままにしない

- デスクトップPCではなくノートPCにする

- ブラウザの明るさをダークモードにして使う

- 電気を必要以上に点けない

- LED電球に変える

- 買い物を減らす

- なるべく地元産の食べ物、日本産のものを買う

- 買い物袋を持参する

- 自然農、自然農法などの環境負荷の低い農法で生産された物を食べる

- 畑をやる場合はなるべく耕さない

- 動物性食材を過剰に食べない(植物性食材を食べる量を増やす)

- プラスティック袋は使わない

- ゴミを捨てる時には分別基準を守る

- プラスティック製品は使わない

- コンクリート製品を使わない

- 使い捨てのものは使わない

- 宅配注文ではカトラリー、ナプキン、おしぼりなどを断る

- 過剰な包装は断る

- 水を少なく使う製法の衣料を買う

- ガソリン車に乗るのを控える

- 車を電気自動車に変える

- 長距離移動では電車を利用する

- 近くの距離は徒歩や自転車を利用する

- エアコンを使わずに扇風機などを利用する

- 夏の冷房は高めの温度設定に、冬の暖房は低めの温度設定に

- シャワー時間を短くする

- トイレを流すときは小便は小便用の水量で流す

- 断熱効果の高い家に住む

- 商品だけでなく、その材料や調達方法、加工方法、輸送方法、廃棄方法も評価する

- 家族や友人や恋人と環境問題について話す

- この記事をシェアする

- 次の選挙での投票先を環境問題の観点でも考える

- 生活排水を河川や土壌などにそのまま捨てない

- 不法投棄を見かけたら通報する

今回ご紹介した内容は地球環境問題の一部です。それでも大切な内容なので、可能な限り多くの方に読んでもらいたいです。当サイトでは人生を楽しく幸せなものにするため、今後もこのような無視できない重要テーマを積極的に取り上げるつもりです。応援いただけると嬉しいです。